MRI报告发现脑白质高信号该怎么办?

▎本期科普作者:医学影像科 主治医师 杨淑芳

我们经常在颅脑MR报告中看到“脑白质高信号(推测血管源性),Fazekas分级1-3级”的结论,这提示什么疾病?有什么临床意义?今天带领大家一起解读脑白质高信号的前因后果。

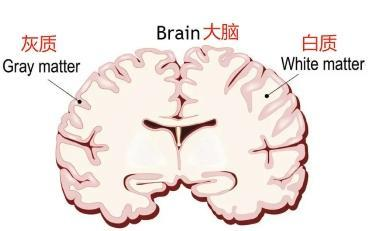

一、什么是脑白质和脑白质高信号?

大脑分为灰质和白质,灰质在大脑的表面,是神经细胞的胞体聚集的部位,颜色较深,作用是发出指令;白质则是神经纤维聚集的地方,颜色相对浅,主要负责在大脑各部分之间传递指令。

脑白质高信号(white matter hyperintensity, WMH)是MRI T2WI及T2FLAIR序列上,双侧脑室周围或皮层下白质多发的点状、斑片状或融合性高信号,之前的MR报告中常常使用缺血灶、脱髓鞘或白质疏松等描述。

二、从“缺血灶”到“假定血管源性白质高信号”

2013年,柳叶刀神经病学(Lancet Neurology)发布了脑小血管病的国际影像标准STRIVE,其中“缺血灶”被“假定血管源性脑白质高信号”所取代,且得到广泛认可,目前临床上我们用“脑白质高信号”代替。脑小血管病的MRI表现(2013)包括:①近期皮质下小梗死②假定血管源性的腔隙灶③假定血管源性的白质高信号④血管周围间隙⑤脑微出血灶⑥脑萎缩

脑白质高信号是一种影像学表现,并非独立疾病,其发生主要与脑小血管病变、髓鞘损伤或缺血性改变相关,常见于老年人,也可见于脑血管病、认知障碍等疾病。而脑白质高信号发病机制是多因素的,目前横断面研究它与脑血管反应性受损、血脑屏障通透性增加、血管搏动增加、静脉胶原病、静息状态下脑血流减低有关。

公认的脑白质高信号危险因素是心血管相关危险因素,尤其是年龄和高血压,可改变的危险因素还包括吸烟和阻塞性睡眠呼吸暂停。

三、脑白质高信号的分级及临床意义

分级 磁共振脑白质高信号分级是评估脑小血管健康状态、预测神经功能障碍的重要工具。目前常用改良Fazekas分级方法,主要根据病变大小、形状的不同对脑白质高信号的严重程度进行评估, Fazekas1级:斑点样;Fazekas2级:斑块样(斑点部分融合);Fazekas3级:斑片样(病变大片融合)

临床意义

Fazekas 分级越高,提示认知障碍、卒中、运动功能下降等风险越高。

Ÿ Fazekas 1级:表现为散在点状高信号病灶,直径多小于3mm。这种轻度改变常见于健康老年人,可能与微小血管病变相关。多数患者没有明显的症状,不会对患者的生活造成直接影响,但部分患者可能出现轻度的记忆力受损、视空间能力和语言功能等方面的障碍。若无明显神经系统症状,建议定期随访观察。

· Fazekas 2级:病灶呈现中等程度的融合趋势,部分区域形成斑片状改变。这种中度病变多提示脑小血管病进展,临床可见认知功能下降或轻度运动障碍,如记忆力减退、轻度认知障碍、步态不稳、平衡稳定性下降等。需进行脑血管风险评估和危险因素控制。

· Fazekas 3级:广泛融合的大片状高信号累及脑室周围及深部白质。重度改变常伴随明显神经功能障碍,如步态异常、尿失禁等,需警惕Binswanger病等严重脑血管病变的可能,5年内进展为血管性痴呆的风险高达68%。

需要注意的是:分级反映影像学的严重程度,但不完全等同于症状轻重!在临床中我们需要结合患者年龄、血管危险因素及症状,将分级结果转化为个体化的预防和治疗策略,以改善预后。