颅内生理性钙化知多少

▎本期科普作者⛑神经外科 副主任医师 刘志军

大家好

这里是『医生说』

我们在生活中

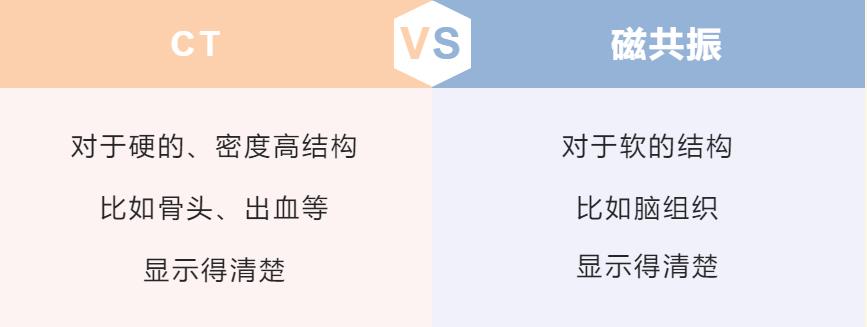

无意或有意做头颅CT或MRI的时候

会经常看到报告上写着“钙化”

那么颅内常见的生理性钙化有哪些?

需要如何处理呢?

今天让我们一起来了解常见的

颅内生理性钙化

颅内生理性钙化主要分类:

颅内生理性钙化主要包括松果体钙化、脉络膜丛钙化、大脑镰钙化、苍白球钙化、小脑齿状核钙化等。以下我们来具体了解这些常见的生理性钙化:

松果体钙化

发生率为26.8%,形状因人而异,常为圆形、卵圆形或不规则斑片,一般不超过0.8~1cm。正位松果体应居中线,若偏向一侧,则应疑对侧有占位性病变或本侧有萎缩性病变。故在颅脑损伤平片检查时,应观察松果体有无钙化和移位。侧位观松果体钙斑,见于蝶鞍后上方5cm为中心的1cm为半径的圆周内。松果体团块太大,直径超过10mm时,应怀疑松果体区肿瘤。10岁以下儿童出现松果体钙化时,应警惕有松果体区肿瘤存在。

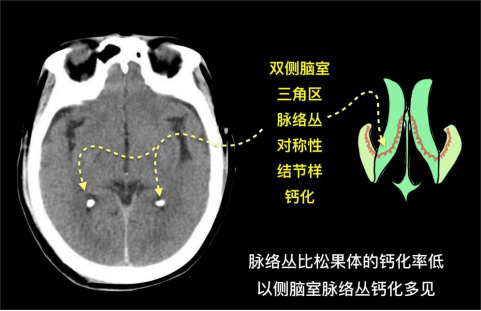

脉络膜丛钙化

发生率仅为0.37%,多见于侧脑室三角区,多数情况下为双侧对称性,钙化呈圆形或不规则形,形态大小较对称,有时也可单侧。当两侧明显不对称时应考虑脉络丛乳头状瘤的可能。脉络丛钙化一般没有临床意义,但通过观察侧脑室三角区钙化的脉络丛有无移位及根据移位的方向对脑内等密度占位性病变的发现和定位有很大帮助。

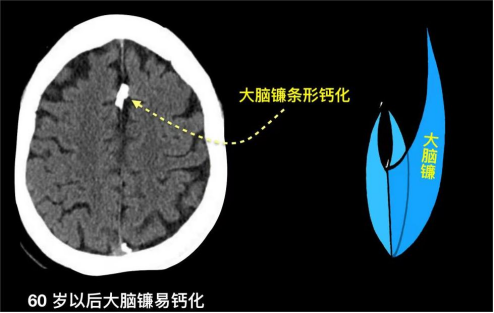

大脑镰钙化

发生率为9%,正位相中呈密度大的带状阴影,亦可呈三角形,侧位相不易查见。由于位置固定,而钙化大都发生于附着点附近,因此诊断价值不大。

苍白球钙化

通常为双侧对称性,多呈条状或椭圆形致密影,其发生率与年龄有关,40岁以上成人约有20%,60岁以上约有70%。如果基底节钙化出现在30岁以下时,应警惕其为病理性钙化,基底节病理性钙化主要为代谢性或内分泌性疾病所致,应仔细询问有无癫痫等相关临床症状或进行有关钙磷代谢和内分泌方面的临床生化检查。

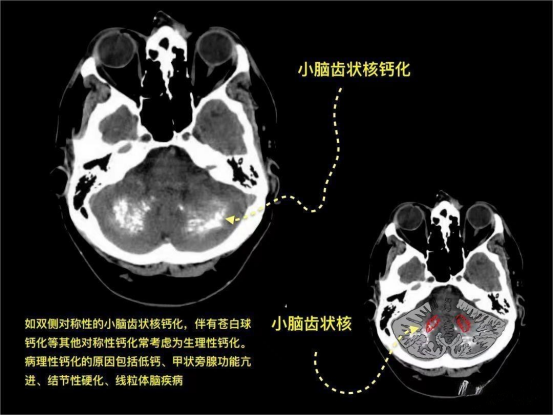

小脑齿状核钙化

发生率10%~15%,多呈对称性,也可单侧发生,常见于成年人。

这些生理性钙化通常在特定的部位出现,呈结节样或条带状高密度影,可通过CT观察。如钙化位置发生变化,可能提示存在颅内占位性病变。颅内生理性钙化通常无症状,多在行影像学检查时无意中被发现。

医学科普 仅供参考

厚德 / 精医 / 博学 / 笃行

编辑:朱萌萌 白卓蕊

一审:刘志军

二审:陈小兵

三审:刘红林

一校:陈聪 高超

二校:陈小兵

三校:吴行

声明:河南大学淮河医院官方微信刊载此文、使用相关图片视频等素材,是出于扩散传播更多信息之目的。若有来源标注错误、不明确或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系,我们将及时更正、删除或依法处理。